猫背を改善するために身体を捻れるようになろう

当院のブログをご覧いただきありがとうございます。

三郷スポーツ整体院Reve院長の恩田です。

今回は『猫背改善をするために身体を捻れるようになろう』というお話です。

一般的な猫背といえば背骨の中で胸椎という骨の彎曲が強まり、背中が丸まっている姿勢を言いますよね。現在は背中で猫背になるタイプや腰椎部分の前弯が減少した腰猫背や、スマホ首などで称されるストレートネックは首猫背とか、いろいろな名前がついています。

今回はその中でも一般的な猫背である背中猫背について。

胸椎という骨は元々生理的後弯と言って、少し後ろに彎曲した形状を取っています。この彎曲が強まったものが猫背になります。

最近では姿勢を良くしようとしすぎて胸椎の生理的彎曲が少なく背骨自体がFlatな状態になっている方も多く、これはこれでいろいろな弊害も出てきますが今回は省略させていただきます。

さて、猫背を改善するために身体を捻れるようになろうとはどういうことか・・・。

胸椎という背骨の部分は、背骨の中で身体を捻る役割をもった部分です。背骨の椎体ひとつひとつの間に椎間関節という関節がありますが、その関節面の形状が捻る動きに適しているわけです。

ちなみに腰椎は、この椎間関節の構造上、身体を捻る動きは出ません。しかし、よくスポーツなどでも「腰をひねろ」と言われますが、実際に捻っている部分は股関節や胸椎のため、腰で捻りすぎていると腰椎分離症や椎間関節性の腰痛症など痛みの誘発に繋がってくるため注意しましょう。

また、胸椎という骨は肋椎関節という関節で、それぞれ肋骨がくっついています。肋骨や胸椎・胸骨などで胸郭を形成し、肺や心臓を守っています。この胸郭という部分の上で、筋肉に支えられているのが肩甲骨です。

そして猫背の姿勢になってしまうと肩甲骨は外に開きながら前傾し、鎖骨も前側に下がります。そうすると胸郭も開く動きが出にくくなり、肋骨が動かず、胸椎も伸ばしにくくなってしまいます。

このように猫背になることで背骨だけでなく、肩甲骨や胸郭などの動きも制限されます。それが長期間続くと腹部まで柔軟性を失い、腹膜などの柔軟性も低下するため、腹膜に包まれる内臓機能も低下していきます。そうなると治さなければならない場所は増えてくるわけです。

このような悪循環に陥らないように、前述した胸椎・胸郭や肩甲骨・鎖骨・腹部などの全体的に動かせる動きが『身体を捻る』という動作になります。

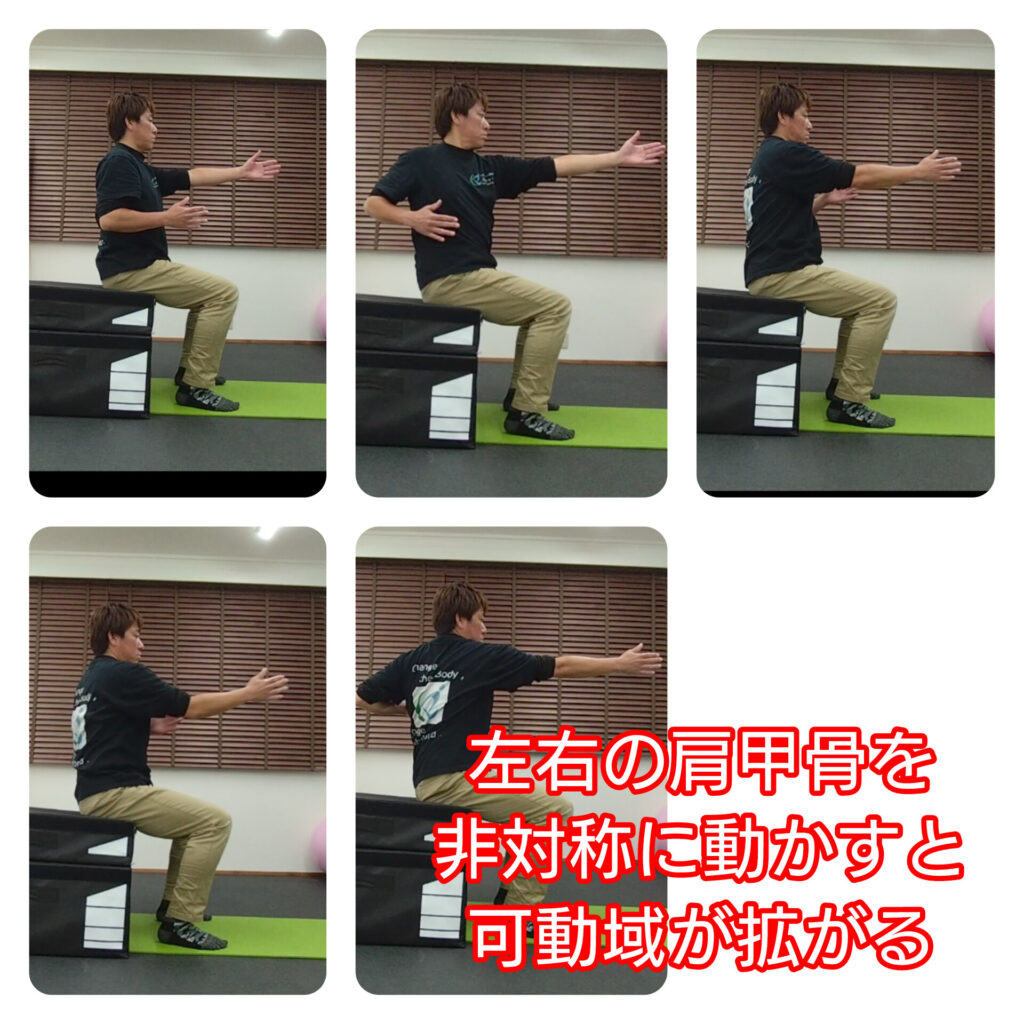

身体を捻るストレッチはたくさんありますが、普段座っている姿勢などで出来るものが一番生活の中で取り入れやすいため、当院がオススメするのは『前方リーチストレッチ』です。

↓↓↓

こんな感じ。

肩甲骨は左右対称的に動かすよりも左右非対称に動かしてあげた方が可動する範囲が拡がってきます。そして肩甲骨の動きに合わせて胸椎の伸びる動きや肋骨の関節の動き、鎖骨や腹部まで全体的に動かすストレッチになってきます。

また、肩甲骨は筋肉で支えられているため、肩甲骨を動かそうとするだけで筋肉を使っていくため、より可動範囲が拡がった状態を維持しやすくなります。このように日常生活で取り入れやすい運動を行いながら、身体の柔軟性を維持していくことが姿勢改善には必要になります。

『常に良い姿勢で居た方がいいわけでなく、良い姿勢を取れる可動性と筋力があればOK』なんです。

だから、姿勢を改善するのって大変なんだろうな・・・と思わず、身体を動かす習慣をつけるぐらいの感覚でストレッチを始めてみると良いかもしれませんね。

ちなみにこのブログをPCで打ち込んでいる自分も、やはりデスクワークとなれば常に良い姿勢でいるわけではありません。

なので、この後ストレッチを短時間で頑張ろうと思います。笑

このような取り入れやすいストレッチや運動を姿勢別にまとめた資料を、当院の公式LINE登録者限定の無料特典にしてあります。

また無料特典内にはお得なクーポンも付いているため、ぜひご利用ください!

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。